いきなりですが「歩く」と「走る」の違いは何だと思いますか?

バイオメカニクスの観点とか難しい事は考えず、素朴に考えてみて下さい。

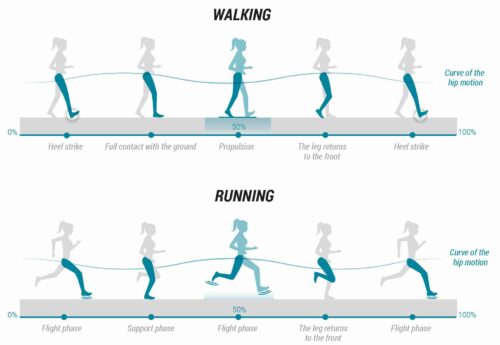

良かったら下の図を参考にしてもらえたらと思います。

何かわかったでしょうか?

もったいぶっても仕方ないので答えを言いましょう。

歩行時は両脚が離れている時に頭の位置が最も低くなり、両脚が重なっている時に最も高くなるのですが、ランはその逆です。

ピンと来なければ軽く歩いたり走ったりしてみて下さい。言ってる事がわかると思います。

歩行とランは一見同じような動作に見えるし、歩行からランへは連続して繋がっているように見えるのですが、実はルールが全く異なります。

競歩までは歩行のルールが適応されますが、ランに切り替わった瞬間にルールは刷新されるのです。

相転移

歩行とランのように、ある状態から突然異なる状態に変わる事を「相転移」と言います。複雑系システムのキーワードの1つですが、最も身近な例は「水」です。

水は液体ですが、0度を下回ると個体となり、100度を上回ると気体になります。どれもH2O(エイツツーオー)ですが、ある時を境に存在ルールが全く異なってしまうのです。

水から氷へ、水から水蒸気への変化は突然起こり、そこに中間的な形状はありません。同様に、歩行からランへも中間は存在せず、変化は突然起こります。

少し深入りすると、相転移は組織が不安定に陥る事で起こります。安定閾値を下回った時、安定的な状態にシフトし直すのです。

つまり、早く歩ければ歩くほど動作は不安定になっていくため、ある時、安定したランニングに相転移します。

ごちゃごちゃ言いましたが何が言いたいかと言うと、速く歩く方法と速く走る方法はルールが全く異なり、片方の練習をしたからと言って、もう片方には転移しないという事です。

筋トレは実動作に転移するのか?

もうおわかりだと思いますが、単純に筋トレをしていても実動作の能力は上がっていきません。

例えば、スクワットやデッドリフトをしていても速く走れるようになりません。歩行とランですらルールが違うというのに、しゃがみ動作がランニングに適応されないのは感覚的にわかると思います。

もっと言えば、スクワットをしてもジャンプ力は伸びません。

スクワットとジャンプは一見似ていますが、歩行とランのように全くルールが異なります。その最たる違いは、スクワットではふくらはぎを余り使いませんが、ジャンプではふらくはぎを最大限に活用する事です。

実はジャンプの一番の主役はふくらはぎです。ふくらはぎの筋は力と速度の両方を兼ね備え、更にアキレス腱という強力なバネまで持ったジャンプのスペシャリストです。

そのふくらはぎを活用しないスクワットで、ジャンプ力を伸ばそうというのは余りにも軽薄です。

全く効果が無いとは言いませんが、優れた走り高跳びの選手はスクワットをしません。私の知人でも背面跳びで2メートル跳ぶ約70歳の怪物医師がいますが、その方もやはりスクワットはしません。

もし、ジャンプの能力を筋トレで上げたいのならクリーンをやった方が良いです。

クリーンはふくらはぎを最大限に使用するため、ジャンプとルールが近いからです。

エンドポイントの法則

パフォーマンスアップのトレーニングとして、1つ重要なヒントをお伝えします。

ある動作を獲得したい時はエンドポイントを揃えるという事です。

例えば、先程お話したようにクリーンとジャンプはエンドポイントが似ていますね。動作終盤でふくらはぎをしっかり使い切るというところが一緒です。

既にお伝えしているステップアップローテーショナルランジはランとエンドポイントが似ています。

終盤動作で骨盤アップ&フォワードと肩甲骨ダウン&バックワード、更に屈曲反射と交叉性伸張反射が揃っています。

エンドポイントを揃える事で、レーニングは実動作に転移します。

逆に言うと、エンドポイントの意識が無いまま単純に筋トレしていても実生活やスポーツでは活きにくいと言えます。

そしてエンドポイントを揃える事は、別の言い方をすると「エクスターナルフォーカス」を採用すると言う事でもあります。

既に説明済みですが、外部環境にゴールを設定し、そこに注意を向けて体を動かす方がパフォーマンスは向上するのです。

そのトレーニングは何のためにやるのか?

エンドポイントの法則は実動作を向上させるテクニックの1つですが、もう少し抽象的に言えば「意図」を加えるという事です。

明確な意図が無いトレーニングは、ただ筋肉を大きくするだけのトレーニングになるか、無駄に消費カロリーを上げるだけのダイエットトレーニングにしかなりません。

それはそれでニーズはあると思いますが、決してパフォーマスを上げるトレーニングとは言いにくいです。

動作の質を上げ、現実に活かせるようにしたければ、明確な意図の元にトレーニングを設計する必要があります。

トレーニングはやみくもにやるのではなく、背景に自らの意図を加味したメニューを作成し、実践していく事が重要なのです。

筋トレと競技の狭間

現代のトレーニングには、筋肉に焦点を当てた一般的な筋力トレーニングと、実動作に焦点を当てた競技トレーニングがあります。

分かりやすい例で言うと、前者はスクワット、後者はランニングです。

そして、この2つを繋ぐグレーな領域をコーディネーショントレーニングと言いますが、ここが最も難しく、最も面白く、最も大事なところだと思っています。

スポーツに活きて、健康的でハイパフォーマンスな体も手に入れられるストレングストレーニングは正にこのグレーゾーンに存在します。

今回はその領域をテーマとしたトレーニングプログラムを提供させて頂きます。

タイトルは「Unleash Completely」。

Unleashは英語が得意な人でも聞きなれない単語かと思いますが、簡単に言えば「解放」という意味です。「開放」とは違って「束縛から解き放たれる」というような意味があります。

現代社会において抑え込まれてしまった人体の可能性を完全に解放し、十全に使いこなすという意味で「Unleash completely」としました。

それではどんな内容かをザックリとご紹介します。

アセスメントとメンテナンス

- 大幅にアップデートされる筋膜リリースグッズとテクニック

- 筋膜リリースの先の概念ムーブメントウィズモビリゼーション

- ストレッチする事で攣ってしまう筋肉に注意せよ

- 筋肉を柔らかくしたければ先に固めた方が早い

- 歩行とランの能力を劇的に上げる距骨の後方滑り

- 体が思い通りに動く肩関節と股関節のポジショニング

スタビリティとモビリティ

- これ1つだけやっておけば良い最強の体幹トレーニング種目

- 腰痛は3つに分けると最短で解決する

- ストレッチするまでも無い!関節可動域を伸ばす分離エクササイズ

- 十字懸垂を可能にするローテーターカフのアクティベーション

- O脚とX脚は真逆に見えるが、原因も対策も同じ

- 体を捻るとどこが伸びているのか?ブレッツェル1とブレッツェル2

- 大人になるに連れて失われる丸まる能力と反る能力

- 股関節の3次元可動を正しく獲得する方法

- 全身を統合するインテグレーションエクササイズ

コントロール

- パフォーマンスを決定付けるアトラクターとフラクチュエーター

- あらゆる競技に普遍的な10の動作リスト

- パワーポジションの次はヒップロックポジションをマスターせよ

- 骨盤アップ&フォワード、肩甲骨ダウン&バックワードの詳細

- 使えない筋肉代表の大腿四頭筋とはどう向き合うべきか?

- 文脈を考慮したコンテクスチュアルトレーニング

- 下半身で移動しながら上半身で作業する高度な体の使い方

- 上半身のパフォーマンスを決定付ける3つの法則

- 3面運動の能力を効率的に伸ばすためのステップアップトレーニング

- 上り坂トレーニングでは足が速くならない理由

- 筋肥大では無くパフォーマンスアップに最適な負荷設定

- 加速・減速・切り返しのための筋力トレーニング

ストレングス

- 改めるべきSSCの取り扱い!低速SSC vs 高速SSC

- 筋力アップよりずっと効率的なマッスルスラックの処理

- 最大筋力から反応筋力へ!実際に使える筋力の伸ばし方

- 運動量と力積から導くRFDとRSIの正体

- フリーウェイトで使えない体になる本質的な原因

- 室伏広治がエアハンマーを続けていたのは何故か?

- RFDの上昇が保証されている反射性トレーニング

- 反動は使えないのも問題だが、使え過ぎるのも問題

- 自身の反応筋力を計測する方法

- 全ての競技で使えるジャンプ・ホップ・バウンドトレーニング

- 上半身と下半身の連携を高めるメディシングボールトレーニング

- 各筋肉の構造と特性から考える正しい筋力トレーニング

バランス

- フィードバック vs フィードフォワード!2種類のバランス

- バランスは見積もりを過大評価すると絶対に修正できない

- 体の硬さが必要になる時

- バランストレーニング器具の正しい選び方と使い方

- 複雑性の能力を高めるのに必須なビームトレーニング

- 直前の過去を修正する方法 vs 直後の未来を想定する方法

スタミナ

- 生理学と解剖学から考えるスタミナの2つの方向性

- トレーニングの要素は「課題」「環境」「生体」の3つで考えよ

- 上下ではなく前後に動くスクワットの有効性

- 人体における3つに疲労と、それぞれから得られる能力

- 局所疲労の活用がスポーツ競技を向上させる

- 正しい動作をマスターする最短の道は疲労する事にあり

などなど、その他にも書き切れないほど内容は盛りだくさんです。

3つのコース

このプログラムは参加者の状況と希望に合わせて、3つのコースをご用意させて頂きました。

インテリコース

正しい体の情報を持ち合わせておきたい知識人に向けたコースで、プログラム内容をオンラインビデオでご提供致します。

知識はビデオに全て詰め込んでますので、後はご自身のペースで消化していって下さい。いつも通りビデオはダウンロード形式になります。パソコン、スマホ、タブレット、どんな端末でも閲覧可能です。

ビデオ時間は合計15時間以上と過去最大ボリュームです。長いと感じる方もいると思いますが、これでも無駄を削りに削ってコンパクトにしたつもりです。それだけ濃い内容になっています。

動画は見やすさを考慮して1動画15分程度で区切らせて頂き、更にそれらを各パートにまとめた上で、1週間毎に分けてお届けさせて頂きます。毎日少しずつ見ていく事が出来ますので、生活リズムを狂わせる事無く学んで頂けるかと思っております。

価格は10万円。ここでお伝えする内容は1回1万5000円のパーソナルセッションにて、センスある人でも20回かけて学ぶものですので、個人的にはかなり安く設定させて頂いたつもりです。

アスリートコース

知識だけでなく自らの体に落とし込んでハイパフォーマンスを実現したい方に向けたコースです。インテリコースの内容に加え、プログラム内容を最短でマスターするためのパーソナルトレーニングセッション90分×20回が付きます。

更に、このコースの特典ビデオとして「感覚統合」をお付けします。感覚と運動の連携を強化し、頭で考えた通りに体を動かせるようになるプログラムです。競技能力の向上はもちろん、脳機能自体の活性化、発達障害の改善などにも繋がる有意義な内容ですので是非この機会にお受け取り下さい。

こちらのコース、プロスポーツ選手はもちろん、意識高くトレーニングに取り組んでいるビジネスマンも歓迎しております。

セッションの場所は東京都葛飾区細田1-11-11 TRINITY 1E。最寄り駅はJR小岩駅です。日時は希望をお聞かせ頂いて調整させて頂きます。

価格は30万円。正規のパーソナルセッション20回と同等の価格で、10万円分のビデオ動画+特典動画が無料で付いて来ると考えて頂ければ、かなりお得な内容である事がわかると思います。

ドクターコース

自分だけでなく他者のパフォーマンスも引き上げたい方に向けたコースです。アスリートコースの内容に加え、パーソナルメンテナンスセッション90分×10回が付きます。

更に、このコースの特典ビデオとして「ファンクショナル・アセスメント・マニュアル」をお付けします。ブレス、モビリティ、スタビリティ、モーターコントロールなど、人体の基本能力を測定できるマニュアルです。クライアントの評価、リハビリ、パフォーマンスアップに有意義な内容ですので是非この機会にお受け取り下さい。

こちらのコース、医師・治療家・トレーナー・インストラクターなどプロの方、将来的に健康関連の仕事で独立・起業を考えている方などを対象としています。

セッションの場所と日時はアスリートコースと同様です。

価格は50万円。お得なアスリートコースにプラスして、ここでしか受け付けないメンテナンスセッション+特典動画が受け取れますので、決して高い価格では無いと思います。

いずれも支払方法はクレジットカード(Paypal)と銀行振込(三菱UFJ)です。各コース、クレジットカードは10回の分割もご用意しましたので、ご都合の良いお支払い方法をお選び下さい。

自分のために、未来のために

このプログラムは、自身の能力アップや健康のために使って欲しいのはもちろん、未来の子ども達のためにも活かして欲しいと思っています。

今回お伝えする内容は、学校の保険・体育の授業では決して教わる事が出来ない本質的な体の動かし方が詰まっています。

自分の子ども、甥っ子・姪っ子などの運動能力を引き上げる期待には十分答えられると思いますし、スポーツ競技の指導者も根性論ではない効率的な競技能力の伸ばし方がわかるはずです。

治療家やトレーナーの方も、クライアントの要望を正しく満たしていくための手掛かりが得られると確信しています。

自分のために、未来のために、このプログラムを活用したいと思って頂けた方は、是非こちらのフォームからお申し込み下さい。

指導実績

全国から来られる専門家、競技者、一般の方への指導実績を掲載しますので参考にして下さい。