「ダンベルやバーベルを使わないのは勿論の事、一切の道具を禁止して背中を鍛える事は出来るでしょうか?」

こういう質問を頂く事があります。

特にこれから筋トレを始める方が気にされていますが、一先ず道具無しで始める方法を模索しているのだと思います。

僕自身もそういう事を考えていた時期がありますし、多分、筋トレ経験者であれば一度は模索している気がします。

ご存知の方も多い通り、確かに背中以外の部位であれば、道具を使わずとも鍛えられる方法はたくさんあります。

胸であれば腕立て伏せ、脚であればスクワット、腹であればシットアップなど。

その他にも色々ありますが、ほとんどの部位は道具を使わず自体重のみで鍛える方法が存在しています。

しかし、背中はそうはいきません。

自重の懸垂をやろうにも懸垂バーやチンニングスタンドが無いと出来ず、相応の費用とスペースが必要になります。

そもそも背中の筋肉はプル種目と呼ばれる「引く」動作によって行われますが、「引く」という事は、前提として何かを「掴む」という事で必要で、「掴む」という事は、そこに物体が存在せねばなりません。

そう考えると、道具を使わず背中を鍛えるというのは、ある意味では矛盾とも言えてしまいます。

ではやはりそんな方法はあり得ないのかと言えば、実はそうでもありません。

今日はその話をしたいと思っています。

道具を一切使わず背中を鍛える方法です。

これは人体の構造を理解する手がかりにもなりますし、人によってはトレーニングに対する考え方が変わる内容だとも思ってます。

単純に背中を鍛えるだけ終わる話ではありませんので、興味あれば是非読んでみて下さい。

道具無しで背中を発達させる方法

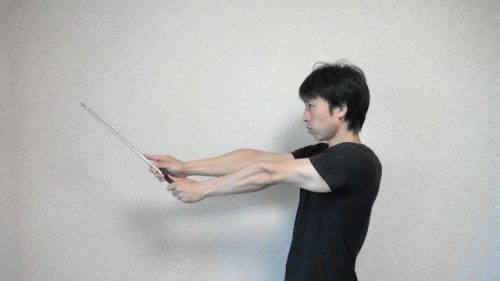

結論から言いますが、それは「シャドーボクシング」です。

シャドーボクシングとはボクシングの練習方法の1つで、仮想の敵を想定して、鏡の前で相手の攻撃を避けたりパンチを繰り出したりするものです。

勿論、道具は一切使わない運動になるわけですが、これが背中の筋肉を発達させる事に繋がります。

正確に言えば、シャドーボクシングの中のパンチを打つ「素振り」の動作です。

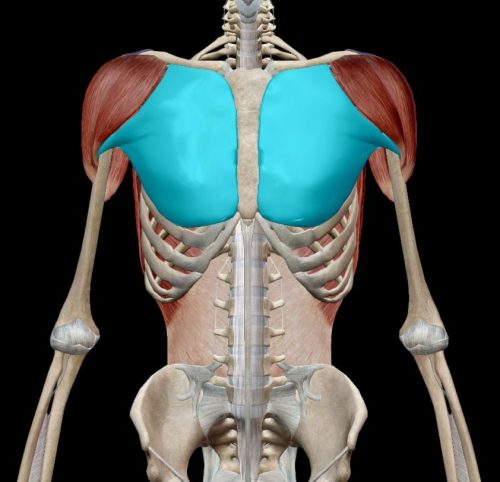

「ハードパンチャーは広背筋が発達している」

なんて言葉を聞いた事がある人もいると思いますが、それはあながち間違いでは無く、パンチ力が強い人は広背筋が発達している事が少なくありません。

しかし、少し解剖学を知っている方なら不思議に思うはずです。

何故なら、パンチはプッシュ動作で繰り出されるからです。

見てわかる通り、パンチの動作は腕立て伏せやベンチプレスと一緒で、大胸筋を中心とした押す筋肉が主導で働きます。

しかし、先程言ったように背中の筋肉はプル動作で使われものであり、パンチを繰り出す時には使われません。

つまり、広背筋がいくら発達してもパンチ力は強くならないし、逆に言えば、パンチ力が強いからと言って、広背筋が発達するわけでも無いはずです。

無いはずですが、「素振り」という点にカラクリがあります。

人に当てるでも無く、サンドバッグを打つでも無く、空を切るのがポイントです。

素振りというのは当たり前の事ですが、対象にヒットさせる事がありません。

ヒットさせないという事は、パンチは空中で止めばなりません。

そして、止めるという事は、ブレーキをかける力が必要です。

ブレーキをかける力が働かなければ、拳はひたすら前進してしまい、体もそれに引っ張られて、終いには体勢を崩してしまいます。

ここまで言えば、もうおわかりでしょう。

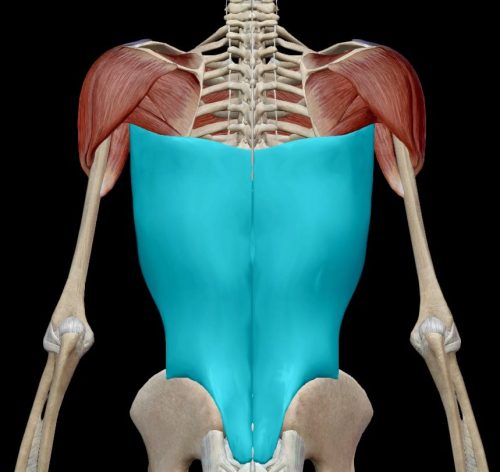

そのブレーキを担うのが広背筋です。

確かにパンチを打つのは大胸筋などのプッシュ系の筋肉です。

しかし、その繰り出されたパンチを空中で引き止めるのは、大胸筋と拮抗筋の関係にある広背筋になります。

広背筋が急激に収縮する事によって、パンチにブレーキがかかって止まります。

そのおかげで、パンチが対象に当たらずとも、体は姿勢を崩さずにいられるのです。

逆説的に感じるかもしれませんが、プッシュ動作によりプル動作の筋肉が発達します。

プッシュの力で崩れると思われた姿勢を、プルの力で維持するためです。

ですから、素振りによって広背筋が発達するのです。

先程、ハードパンチャーは広背筋が発達していると言いましたが、それは真面目にたくさんの素振りをしているためです。

毎日シャドーボクシングを繰り返している内に、自然とパンチを引き止める広背筋が鍛えられて行ったと考えられます。

勘違いしてはいけないのは、広背筋が発達しているから、パンチ力が上がって行くわけではありません。

日々の鍛錬の中でパンチ力が上がっていくからこそ、それに釣られて広背筋が発達するのです。

ブレーキによる発達

実はこれと似たような事は腕の筋肉でも起こります。

例えば、僕は肘関節の部分が一般的な人よりも発達しています。

見てわかる通り、上腕と前腕の間がボコッと盛り上がっていると思います。

筋肉の種類で言うと腕橈骨筋に当たるのですが、通常はハンマーカールなどで鍛えられる部位です。

しかし、僕自身は特別、腕橈骨筋を鍛えているわけではありません。

そもそも末端が太くなると体幹が振り回されやすくなるので、腕を単体で鍛えるような事を余りしていません。

では何故こんな発達をしたのか?

それは、小さい頃に剣道をやっていた事が関係しています。

授業で経験した事がある人も多いと思いますが、剣道ではボクシングと同じように素振りの練習があります。

剣を大きく振り上げた後、それを振り下ろすわけですが、この時に剣は肩の高さで止めるのが一般的です。

地面まで振り切らず、腕が地面と平行になる位の位置で止めます。

勘の良い人はもうわかると思いますが、この時にブレーキをかけているのが腕橈骨筋です。

先程のパンチと同じ原理です。

確かに剣を振る動作自体はパンチと同じくプッシュ系の筋肉がメインで、特に肘を伸ばす際には上腕三頭筋が使われています。

しかし、振られた剣を空中で止めるにはやはりプル系の筋肉が必要で、この時に特に使われるのが上腕三頭筋の拮抗筋の1つである腕橈骨筋です。

もし、腕橈骨筋がブレーキをかけてくれなければ、腕は肩の高さより下まで振り切られて姿勢が崩れてしまいますし、無理すると肘関節が逆側に曲がって大怪我をする事になります。

自分の狙った位置でしっかりと剣を止めるために、腕橈骨筋は重要な働きをしてくれているのです。

ですから、剣道をやっている人は腕橈骨筋が発達している事が多いです。

僕もそうですし、学生の頃の剣道部仲間もだいたい腕橈骨筋が大きいです。

日々の部活動の中で少しずつ大きくなっていって、それが今でも維持されているわけです。

競技特有の発達

ここまで話すと他にも色々と見えて来ます。

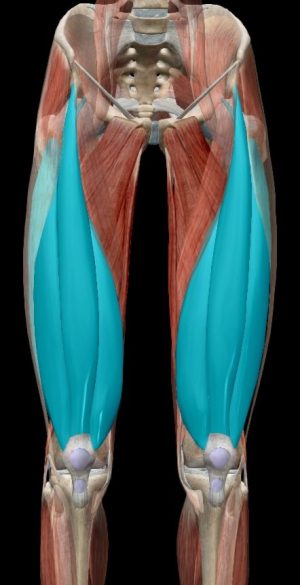

例えば、サッカーをやっている人は大腿四頭筋が発達している事が多いですが、これもブレーキとしてよく使われているためです。

解剖学をかじっている方ならお分かりの通り、単純に走る動作というのは脚の裏側であるハムストリングなどの筋肉が中心的に使われています。

しかし、走っている状態から減速したり止まったりするには、その拮抗筋の1つである大腿四頭筋が使われる事になります。

そしてサッカーはダッシュとストップを繰り返すスポーツであり、そのストップの際に必ず大腿四頭筋が参加するようになっています。

ですから、サッカー選手は大腿四頭筋がよく発達してしていて、丸太のような太く立派な脚をしている事が多いです。

大人になってから全く運動をしなくなったという人でも、学生の頃にサッカー部でしごかれていた方達などはその名残がずっと残っていたりします。

余談ですが、若い頃に培った筋肉というのはなかなか衰える事がありません。

打撃系の運動をしていた方は肘関節が太くなりやすいですし、陸上系の運動をしていた方は太ももが太くなりやすいです。

テニスなど片手で行うスポーツをやっていた方は利き腕が太くなりやすいです。

人によってはこういう事がコンプレックスになって、何とか細くしようと試みる方もいらっしゃるのですが、こういうのは人生の個性みたいなものです。

変に負い目などを感じず、上手く付き合っていく方が良いかと思っています。

王道に縛られない

脱線しまくったので話を戻しますが、道具を使わずに背中を鍛える方法として、シャドーボクシングの素振りを挙げました。

これはプッシュ動作のブレーキにより、プル動作の筋発達を促す方法で、他に剣道による腕橈骨筋の発達、サッカーによる大腿四頭筋の発達も同じ仕組みで起こっている事をお伝えしました。

こうした鍛え方は、一般的なフィットネスではほとんど言われません。

普通はターゲットの筋肉に直接刺激を入れていく方法が主体で、真逆の筋肉を使った間接的なトレーニングなんて行わないはずです。

しかし今回言ったように、狙っていない筋肉を使う事で、結果的に狙っていた筋肉が発達していく方法もあるのです。

勿論、ボディデザインという観点では効率的では無いと思いますが、こういう事も知っておくと、トレーニングの幅も増えて来るかと思います。

今回お伝えしたかったのはその事です。

体の鍛え方は1つではありません。

人体は複雑です。

王道の方法に縛られる事無く、個人個人の信条に基づいて、自身に最適なトレーニングを選んでもらえたらと思っています。

コメント