そう言えば、「実用性を重視した筋トレ」という基本方針を掲げた癖して、ほとんどこの話をしていない事に今さら気付きました。

という事で、今回は生活やスポーツといった、現場で使える筋肉を育むトレーニング方法をいくつかお伝えしてみます。

あくまで方法論の1つですが、概ね今回の内容を汲んでもらえれば、見た目だけでなく実際に使える筋肉が作れるようになると思います。

では、最初に認識しておいて欲しい事があります。

一般的に筋トレは、「どれだけ非効率に動くか」を追求したものという事です。

全てのトレーニングがそうとは言いませんが、基本的にはほとんどの筋トレメソッドが動きの非効率性を重視します。

例えばスロトレ。

軽い重りをできるだけゆっくりと、そして体を固定し狙った筋肉だけを使って持ち上げます。

可能な限り「疲れる」努力をしているわけで、この動作が非効率であるのはわかると思います。

他にもノンロック法。

これは動作の切り返し時に筋肉に休みを与えず、負荷を加え続ける筋トレ方法の事です。

例えば腕立て伏せの場合、体を持ち上げる時に腕をピンと伸ばし切らずに一歩直前で止まり、そこから下ろす事で筋肉を休ませないようにします。

これもスロトレ同様、敢えて非効率な動作をして、疲れやすい状況を作っているのがわかると思います。

その他にも反動を使ってはいけないとか、体幹を使ってはいけないとか、一般的な筋トレはできるだけ非効率に動く事を意識しています。

しかし、日常生活やスポーツで求められる動作は、究極的に「効率的」です。

そこれそスポーツの世界なんかではできるだけ速く動く事が大事ですし、なるべく大きなパワーを発揮するために全身の筋肉を連動させねばなりません。

また、すぐにバテないよう疲労を溜めない工夫するのが当たり前です。

この違いがある事を認識しておいて下さい。

できるだけ非効率に動くのが筋トレ。

できるだけ効率的に動くのが生活動作やスポーツ。

この違いがあるから、初回にも言ったような見かけ倒しの筋肉が生まれる事になります。

筋トレで非効率的な動きばかりしているから、実際の場面でも非効率的に動いてしまって、結果、使えなくなってしまうわけです。

一流のボディビルダーにもなると自転車を漕ぐだけで筋肉痛が起きてしまう人もいると聞きます。

無意識で非効率的に動く事が身に染みているからあらゆる動作で疲れる癖が付いているのです。

それはそれで凄い集中力だと感心しますが、しかし自転車を漕いでゼェハァ言ってるマッチョってどうだろうと思うところもあるわけです。

では、実用的な筋肉を作るためにはどんなトレーニングをしたら良いのか?

もうわかると思いますが、逆の発想で効率良く動くトレーニングをするという事です。

「そんな事で筋トレになるのか?」と思われるかもしれませんが全然可能です。

別にスロトレが王様ではないのです。

今から僕が考えている実用性のある筋トレの材料となる5つの要素を紹介していきます。

1つ1つは物珍しいものではありませんが、全てを通して考えると、新しい実用性という扉が開けてくると思います。

1.多関節種目を選択する

これは初回の記事にも書きましたが、なるべく多くの関節を使ってたくさんの筋肉を使うトレーニングを選択するという事です。

現代では1つ1つの筋肉を意識して丁寧に鍛える事が重要視される傾向にありあすが、これだと筋肉が独立してしまって全体としての動作が鈍っていきます。

全体として鈍いという事は、使い勝手が悪いという事です。

ですから、なるべく一度の多くの筋肉を動員させて、全身の連動性を高められるような多関節の種目を選びます。

例えば、フリーウェイトで胸を鍛えたい場合、「フライ」よりも「ベンチプレス」を選択します。

フライは大胸筋を最も発達させられる筋トレですが、ほぼ胸の筋肉しか使わない単関節種目です。

一方、ベンチプレスは胸以外にも肩や腕、上級者になると背中まで動員される多関節種目です。

全身の連動性を高めて実用性を再現したければ、こういった多関節種目を積極的に取り入れていきます。

2.高重量を扱う

スロトレはわざとゆっくり動く事で負荷をかけますが、そうではなく、物理的に大きな負荷をかけてしまいます。

重量を重くするので結果としてゆっくりにはなるのですが、大切なのは身体意識として常に全力を出せているという事です。

全力を出すから変なブレーキ癖が付かなくなり「強く速く」動く実用性の高い筋肉が育ちます。

別の言い方をすると、ゆっくりしか上がらない位の負荷で、できるだけ早く上げるようなトレーニングと言えます。

また、高重量を扱うと筋肉の発達だけでなく、神経系の改善が見込まれます。

意識している人がどれだけいるかわかりませんが、力というのは「筋肉×神経」で決まります。

いくら筋肉が発達していようとも、その筋肉を動かす神経が発達していないと力はゼロになってしまうという事です。

神経の発達は低負荷ではほとんど起こらず、高負荷というある種危険な状況に陥った時、体の防御反応で緊急的に起こります。

ですから、本当の意味での「力」を上げたい時は、できるだけ重い重量を扱うというのが大切なのです。

3.反動を使う

一般的に反動を使うのは「チート」と呼ばれて、筋トレの世界では余り良しとされません。

しかし、実際の動きは必ず反動を伴います。

例えば、ジャンプ。

垂直跳びなどする時は最初にしゃがみますよね?

立った状態から勢いよくしゃがんでその反動を使い思いきり地面を蹴る事で高く跳べます。

スクワットみたいに腰を下ろした状態から、のそりとジャンプする人はいないはずです。

他にも、投球をする時だって最初は体を後方に捻ると思います。

その捻りから生まれる反動を利用して、思いっきり投げ込むから速い球になるわけです。

実際の動きは、ほぼ全てに反動が付き物です。

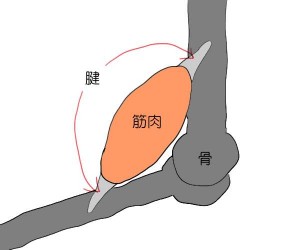

そして、この反動の正体は「腱」です。

筋肉は両端に腱というものが付いているのですが、この腱はバネみたいにエネルギーを蓄える性質があります。

ジャンプの時にしゃがむのは、腱というバネを縮める行為です。

縮んだバネは次の瞬間勢いよく伸びますから、そのエネルギーに地面を蹴る筋力を上乗せする事で大きくジャンプできるという理屈です。

筋トレで使えない筋肉が育ってしまうのはこの反動をわざと抑制してしまうからです。

常に反動を殺そうとする動きが身に付いてしまい、大きなパワーが出にくくなってしまうのです。

この問題を解消するためには、逆に反動を使ったトレーニングをしてしまえばいいわけです。

有名なメソッド名で言うと、「クリックトレ」「バリスティックトレ」「チーティングトレ」と呼ばれているようなものです。

動作の切り返しを利用して、強い筋力を発揮するトレーニングです。

例えば、ベンチプレスなら下ろしたところで動きを止めず、胸でバウンドさせて一気に運動方向を切り替えて持ち上げます。

スクワットなら思い切りジャンプして着地し、その勢いでまたジャンプするというやり方などです。

反動動作はフォームがバラバラになりやすく、上手下手で効果が分かれやすい欠点がありますが、実用性という意味では重要な要素を兼ね備えています。

4.脊椎を参加させる

これは1の多関節とも被るところがあるのですが、なるべく動作に脊椎を含めるという事です。

以前にも言った通り我々は脊椎動物です。

そして、脊椎動物の力の源は脊椎周りにあります。

マグロは水の抵抗がある中でも時速100km以上で泳ぎますが、その力は脊椎を左右に振る切り返しから生まれています。

地上最速と言われるチーターのスピードを生み出す源も、実は手足の筋肉ではなく、脊椎を前後に振る切り返しです。

そして、我々人間もまたその性質を受け継いおり、脊椎に大きな力を秘めているのです。

その秘められた大きな力を解放できていなければ、とても使える体とは言えません。

「体幹主導、四肢従属」と言われる所以です。

僕達は背骨周りの体幹を中心に動かし、手足はそれに従事する形で付いてくるというのが本来あるべき形なのです。

しかし、体幹を固定して鍛えたい部分だけを鍛えるようなやり方をしていると、せっかくの脊椎の力が使えなくなっていきます。

もっと言えば、「四肢主導、体幹従属」という非効率な動作が身についてしまうのです。

そんな事にならないよう、なるべく動作には脊椎を含めるようにしておく必要があります。

これには大小色んな方法があるのですが、例えば極端なものとしてワンハンドショルダープレス。

ショルダープレスは肩を鍛える王道のトレーニングですが、これを片手でやります。

片手だと両手よりも体幹が自由になりますから背骨を使って全身で重りを持ち上げる事ができます。

但し、体幹が入るという事は必然的に重量も上がり、怪我のリスクが高まる事は考慮しておかねばなりません。

5.ありえる動作をする

個人的に最も重要だと思っているのですが、日常動作に近いもの、人間の動きとしてありえるものという基準でトレーニングを選択します。

やはり、人として不自然な動作をする筋トレは実際での応用場面は少なくなると思うのです。

例えば、肩のトレーニングで有名なものとしてサイドレイズというものがあります。

これはダンベルを横に広げながら持ち上げるのですが、こんな動きは日常的にはありえません。

単関節種目に多い傾向になるのですが、こうした不自然な動作は実用性を伴わない筋肉が発達していきます。

肩を鍛えたいのなら、やはり先程も出てきたショルダープレスなんかが良いと思います。

別に片手じゃなくてもいいですが、物を持ち上げるという単純動作は色んな場面で使う機会があります。

布団を押入れに入れる事を考えれば日常動作としてもありえる形です。

こういったありえる動作をなるべく選んでトレーニングに入れていくという事です。

以上、簡単ですが5つの要素を紹介しました。

勘の良い方はわかっていると思いますが、これらは別にバラバラに独立しているわけではなく、全て繋がっています。

「多関節種目」は必然と「脊椎」を動かすものが多いし、

「脊椎」を動かすという事は「反動」が使いやすくなるし、

「反動」を使うと楽になるから「高重量」を扱わねばならないし、

「高重量」扱うものはだいたい「ありえる動作」であって、

「ありえる動作」は「多関節種目」である事がほとんどです。

ここまでお伝えすればトレーニングメニューはだいたい自分で作れるようになってくると思います。

最初に言った通り、これはあくまで1つの方法論であって持久力などを考えると他にも色々考慮する事はあるのですが、一応このやり方で実用性を兼ねた筋肉に向かっていくはずです。

是非、頑張ってみて下さい。

あ、最後に1点だけ補足。

筋トレとスポーツ、両方やりたい人は先にスポーツから始めて下さい。

最初は筋肉よりも神経が優先されて発達していくのですが、スポーツで神経を改善した後、筋トレをすればその神経に沿って筋肉が付いていってくれます。

そのスポーツにとって、とても有意義な筋肉が付きます。

しかし、先に筋トレで筋肉と神経を発達させてしまうと、既に筋肉と神経の関係性がある程度出来上がってしまうので、スポーツに沿った筋肉にしていくには時間がかかります。

ここら辺を考慮すると更に実用性が高まると思うので、これからスポーツを考えている方は意識してみて下さい。

PS:

筋トレは柔軟性を失わせるか?という議論があります。

この真相を抑えておかないと、結局は使えない体です。

かなり為になりました。ありがとうございます。

黒羽根仙人様、1字抜けてました。すみません。

黒羽仙人様、

今日のご教示は特に考えさせられました。小生は一応ジム通いでトレーナーに筋トレ・メニューを平均二ヶ月毎に更新して励んでいます。ご指摘の通り一部の筋肉が調和していないと感じました。今後はゴルフや空手の連動も意識した筋トレを工夫して行きたく思います。仙人のご指導、ご鞭撻を今後共宜しくお願い致します。

この記事を待っていました (笑)

5点の要素、どれも勉強になります。

僕は自宅トレーニングを行っており、

負荷を上げる目的で、スロートレーニングを

行っていたのですが、もう少し、

重りを優先したトレーニングにシフトして

みたいと思います。

今回も有益な情報、ありがとうございました。

次回の記事も、楽しみにしています。