「走るの好きな人、手を挙げて~」

と言われたら、どの位の人が手を挙げるでしょうか?

以前の記事でも書きましたが、僕はジョギング嫌いでした。

「走るのって気持ちいいな~」と言っている人の気持ちが全く理解できませんでした。

頭おかしいんじゃないかと思ってました。

だって、息は上がるし、時間はかかるし、走ってて暇だし、夏は暑いし、冬は寒いし、筋肉が付くわけでもあるまいし、全くもって意味不明…

脂肪燃焼のために重要とわかっていましたが、積極的にやろうとは1ミリも思えませんでした。

それなのに…、そんな僕だったはずなのに…、今では先程の質問に勢いよく手を挙げてしまいます。

走るのが好きになったのです。

今はほぼ毎日ジョギングをしていて、それが癒しの時間でもあります。

この間もハーフの大会に出場しましたし、来月はフルマラソンにも行って来ます。

ジョギング好きの友人と会う時は喫茶店や居酒屋ではなく、皇居に集合だったりします。

何でこんな事になってしまったのか?

色んな理由が重なってはいるのですが、最も大きいのは「ランナーズハイ」を感じれるようになった事だと思っています。

さすがに聞いた事が無いという人はいないと思いますが、ランナーズハイとは長時間走り続けると気分が高揚してくる不思議な現象の事です。

走るのが好きになるか否かの分かれ目は、このランナーズハイを感じれるかどうかだと思っています。

走る事でテンションが上がるのだったら好きになってしまうのは当たり前ですよね。

でも逆にこれを感じられなければ、面倒臭いというネガティブな感情を超えられず、前向きな気持ちになる事はできないと思います。

ではどうすればランナーズハイを感じれるのか?

これは色んな本やサイトを調べてみても具体的な事を記しているものは見つかりません。

フンワリした事は買いてあるのですが、ハッキリと明示されているものはありません。

しかし、僕は最近その正体がわかって来ました。

色んな角度から考慮してみて、多分こうだろうというのが最近見えて来たので、今日はその話をしたいと思っています。

ランナーズハイを得る方法です。

ハイを得られる人と得られていない人にはどういう違いがあり、実際にハイな状態を作るには何が必要なのかという話です。

運動不足解消や持久力アップのためにジョギングの必要性を感じてはいるものの、なかなかやる気になれないという人にとっては直接的に有意義な内容になるはずです。

また、今回のお話では人間の本来あるべき体の使い方が見えてきますので、このブログの1つの主軸である実用性のある体に一歩近づけるようにもなると思います。

ハイを感じる走り方

結論から言います。

ランナーズハイは「脊椎」で走る事で感じる事ができます。

脊椎や背骨で走る感覚を持っていれば、ナチュラルにハイを感じる事ができるはずです。

多くの人がハイを感じる事ができないのは、「足」で走っているからです。

具体的に言えば、股から下だけで走っていると言えます。

これでは無理です。

ハイを感じる事はできません。

このブログをずっと見てきた人であれば、既にピンと来ている人もいると思います。

そう、何度も言っている通り、僕達は「脊椎動物」です。

大昔、魚類だった頃からその基本構造は変わっておらず、脊椎主導で動くのが本来あるべき姿なのです。

物を持ち上げるのもそう、物を投げるのもそう、ジャンプをするのもそう、自分を支えるのもそう、そして、走るのもそうです。

魚は手足を持っていませんが、抵抗力の高い水の中をスイスイを泳ぐ事ができます。

あれは正に脊椎の力です。

体を左右に振る脊椎の大きな力によってあの推進力が生まれているのです。

この考えは高岡英夫さんの魚体構造論を参考にしていますが、僕はあらゆる運動においてこの概念を持つべきと考えています。

走る時も「足」ではなく、魚と同じく「脊椎」を使うべきと思っています。

具体的に言うと、脊椎を主導で動かして、足がそれに付きそうような走り方です。

足はタイヤみたいなもので、脊椎で生まれた力を地面に伝えるツールという位置付けです。

そして、面白いのはこういう走り方をしていくと、「泳ぐ」という感覚が出て来る事です。

「走る」ではなく、「泳ぐ」です。

魚の真似をする事でその感覚が自然に出て来ます。

この地上を泳ぐのです。

そして、この状態が高揚感生み出します。

泳ぐ事で気持ち良い状態を作られていくのです。

これこそがランナーズハイの正体です。

感覚的な事なので少し分かり辛いかもしれませんが、例えばプールや海で泳ぐのが嫌いな人ってそんなにいないですよね?

むしろ好きな人が多いと思います。

ジョギングは嫌いだけど、プールは好きという人は結構います。

僕自身も昔はそうでした。

ダイエットをしたかったけれど走るのは嫌だったので、わざわざ30分かけて市民プールにまで行っていました。

同じ有酸素運動ですが、走るよりも泳ぐ方がずっと楽しいと感じていたからです。

同じような経験をした事のある人はたくさんいると思います。

そう考えてみれば、泳ぐ感覚を持つ事でハイになるというのが何となく見えて来ないでしょうか?

そもそも人間も含め、生物は全て海から生まれました。

「母なる海」という言葉もありますが、そういう意味で僕達は水の中にシンパシーを感じやすい性質があると思っています。

泳ぐという行為は水の中を動き進む事であり、それは母なる海に包まれていく感覚があって、ある種の高揚が出るのは不思議では無いと思うのです。

どこからが足か?

さて、このままだと余りにも感覚的な話になってしまうので、もう少し腑に落とせるよう、具体的に解剖学的な角度からも見てみたいと思います。

先程、脊椎で走ると言いましたが、それは体の構造上どういう事なのか?

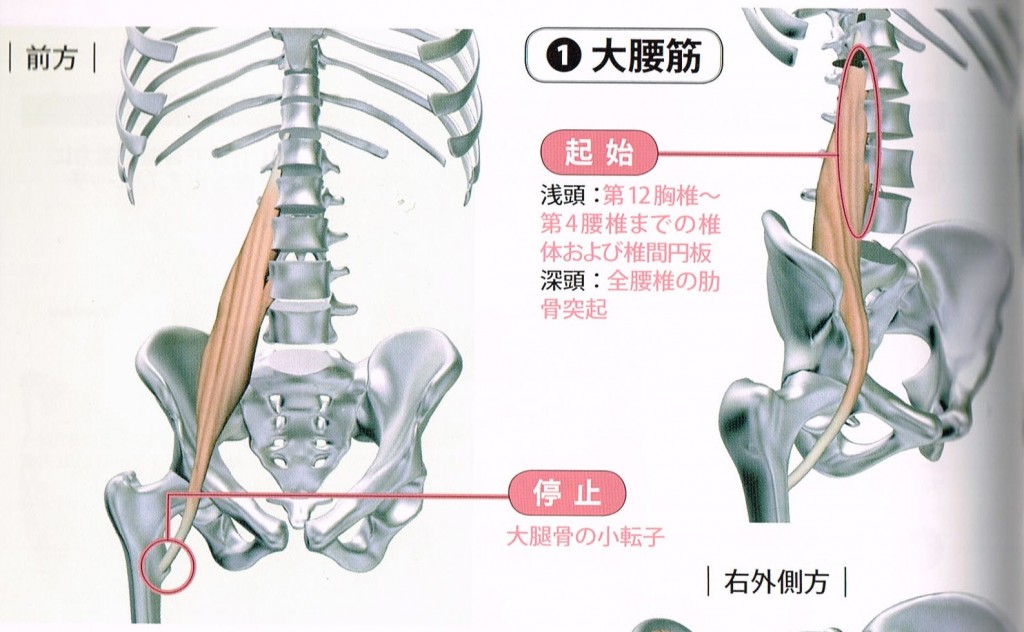

そこには「大腰筋」が大きく関わってきます。

大腰筋はインナーマッスルの1つで、「達人の筋肉」などと称される重要な筋肉なのですが、脊椎の中心にある腰椎と、脚部の大腿骨を跨ぐ筋肉です。

ザックリ言えば、腰と足を結ぶ筋肉なのですが、これが非常に面白い。

通常、足を動かす動作と言うと、太腿の大腿四頭筋やハムストリングを連想される方が多いと思います。

確かにこれらの筋肉は大腿骨と繋がっていて、足を動かす事が可能です。

しかし、実はそういった足の筋肉を使わずとも、足を動かす事は可能なのです。

そう、腰です。

大腰筋によって腰と足は連動していますから、腰を使うだけで足を動かす事が可能なのです。

疑うのであれば試しにやってみて下さい。

足に全く力を入れなくても、腰の捻りで足を上げる事ができるはずです。

膝が曲がらず、腿が上がっていく感じになるかと思います。

何が言いたいのかと言うと、僕達は腰で走る事ができるという事です。

もっと言えば、腰椎を使って走る事ができ、腰椎と繋がる大腰筋を使って走る事ができます。

そして、足の筋肉はその大腰筋に付き従う形で、従属的に動くのです。

それが脊椎で走るという事の本質であり、その状態が泳ぐという感覚を生む正体です。

これは正に何度も言っている「体幹主導、四肢従属」という人間の本来あるべき体の使い方になっています。

そうやって本来の体の動かし方ができているから、僕達の体は喜んでくれます。

あるべき姿を取り戻しているからこそ、ランナーズハイが生まれるのです。

逆に、体幹を無視して足の力だけで強引に走っていると、それは本来の体の使われ方とは異なっていますから、ハイな状態には入れないという事になります。

大切なのは意識です。

走る時、意識の低い人は股からが足です。

ある程度、意識の高い人は骨まで見据えて股関節当たりまで足になってきます。

しかし、更に意識を高く持つと、大腰筋を伝って腰椎からが足として認識されてきます。

大腰筋が達人の筋肉と言われる所以はここです。

運動能力の高い人は大腰筋を意識できていて、足を脊椎からコントロールできるのです。

脊椎は非常に大きなパワーを持っているのは勿論、神経が集中していてコントロールに向いていますから、有効に体を使いこなす事ができるわけです。

本来の動きをする

そう考えていくと、全てが繋がって来ます。

ランナーズハイを感じる条件は、達人の筋肉である大腰筋を使って走るという事です。

その大腰筋は腰椎と接点がありますから、脊椎で走るという事と同義になります。

脊椎で体を動かしていくというのは体幹主導である本来あるべき体の使い方を体現していく事になります。

その本来の動きは脊椎動物として魚に回帰し、母なる海を泳ぐという感覚をもたらしてくれるのです。

そして、そこに生まれてくる高揚こそが、ランナーズハイなのではないかと思うのです。

まあ、僕はジョギング選手でもなんでもありませんから、これが本当に正しい見解かは全くわかりませんが、今のところはこういうフレームで理解しておいてます。

という事で今日はこの辺で終わりたいと思いますが、興味を持った方は今回の話を参考に走ってみて下さい。

何か新しい世界が見えるかもしれません。

↑分かるわ~マラソンどころかウォーキングすら腰や膝の摩耗で過負荷だと思われ。疲れたら腰を下ろせるサイクリングがベターだと思うね。

それとは別で、インナーマッスルに着眼した走力補強は有意義だと思うな。あと脊椎で走ることによるランナーズハイはおそらく神経への長時間の刺激も影響してるのでは…と推測。マスターベーション的なね。お後がよろしいようで。

腰の捻りであしをあげるって、どうやるんですか?w

いつもおもしろい説をありがとうございます。

皆さんが健康になることはすごく良いことだと思うので、今後も頑張ってください。

ところで、最近黒羽寝会長が、ランニングにはまっているということで、一つ心配になりました。

それは、マラソンは健康に良いとう昔からの神話が崩れているという現実です。

原因は、マラソンのような過度な長時間持久運動は活性酸素がつくりだされることと、心臓に永久的な損傷を与えてしまうことに2点です。

女性であれば、生理不調になったり、生理があっても無排卵が多くなるそうです。これは精子、卵子は活性酸素の害を受けやすいからだと言われています。長時間の持久運動やる選手は、子供が生めない方が比較的多いのはこのためのようです。男性の場合でも無精子の確率が上がります。

また、マラソンのような長時間の持久運動は心臓に永久的な損傷を与えて、致死的な場合がある心拍異常を引き起こす危険性があると警告が出されてたりします。心筋繊維症の発症につながったり、不整脈のリスクが増加する結果がでています。

面白いことに、マラソンをする男性100人(過去マラソンを5回走ったことがある人)と、走っていない男性100人を比較したところ、マラソンをする男性の約 12 パーセントに斑状心筋繊維症がみられ、これは走っていない男性男性の 3 倍多い数値だったそうです。さらに 2 年の追跡調査の結果、ランナーの方は心筋梗塞のような冠動脈心臓病のリスクが高いことも分かったそうです。心房細動のリスクが 5 倍増加することも報告されています。

ただ、運動は健康に良いことに全く争いはありません。1日30分から60分以内、心拍数もそれほど高くなく、週2~5回以内の有酸素運動であれば、健康に良く寿命も延びると言われています。

これは、いずれも最新の研究結果であり、世の中に蔓延る一般的な常識とは異なる内容です。黒羽根会長は、少しランニングが多めかなと思ったので、健康なためならもう少し少なくした方がいいかなと思いコメントさせて頂きました。

今後も、面白い説をどんどん公開してくださいね。楽しみにしています。

いつも面白い記事、

ありがとうございます。

僕もランニングが苦手で、

「ジョギングをしなければ」と

思いながらも、なかなか

積極的になれませんでした。

しかし、最近、走ったらすぐ息が

あがるまでに持久力が落ちてしまい、

ランニングの必要性を感じていました。

脊椎使って走って、

ランナーズハイを感じられるよう、

がんばります (笑)

P. S.

今回の記事とは関係ないのですが、

以前教えていただいた、懸垂の

ネガティブトレーニングを続けてたら、

懸垂ができるようになりました。

まだ数回が限界ですが、

ちょっと嬉しいです。

情報、ありがとうございました (^ ^

↑続き(笑) ご意見を賜りたいものです。

黒羽根会長こんにちは

今回の話は極めて興味深い…ツボでした。会長の解釈は私の考えていたものとほぼ同じで内容的には完全に腑に落ちるものでした。高岡氏の書籍も何冊か読んでおりますし所蔵しているものも有ります。もっとも私は完全にランナーズハイではなくウォーキングハイ派です^^外出時時間のある時は兎に角歩きまくります。オンでもオフでも。足腰への負荷も適度で周りの景色も楽しめるし考え事も出来る。まさに癒やしの時間です。と言っても脊髄主導で歩くので歩行速度は街中では完全にウキまくるほどの疾さですが。今後は巷に溢れかえっている大腰筋の鍛え方(活性化の仕方)の決定版に関しての会長のご意見を賜る