「筋トレすると体が硬くなるんじゃ…」

体の事を丁寧に考えている方には、こういう疑問を抱く人も少なくありません。

実際、体が硬くなるから筋トレはやらない方が良いという専門家もいます。

或いは筋トレをするならストレッチをセットで行うよう指示する方も多いです。

ジムなどでトレーナーに教わってもだいたい筋トレ後にストレッチをやらされます。

これは、筋トレをしたら体が硬くなりますよ、という裏返しにも取れるわけです。

しかし、これは本当なのでしょうか?

筋肉は鍛えると硬くなってしまうのでしょうか?

筋量が増えると柔軟性が失われるのでしょうか?

一見、釈然としない人もいると思います。

体を使いやすくするために行った筋トレで逆に体が使い辛くなんてそんな皮肉な事が起こってしまうものなのかと。

力強さとしなやかさが反比例していくなんて、直観的にも何か違和感があるのは頷けます。

そんなわけで今日はこの大きなテーマ、筋トレと柔軟性の関係に踏み込んでみます。

本当に筋トレすると体が硬くなるのか?

そもそも筋トレはしない方がいいのか?

歴史的な背景も踏まえて公平に分析しながらも、自身の体験に根差した独自の説明をしますので、興味ある方は読んでみて下さい。

真実と虚像

それでは最初に結論を言いたいと思いますが、筋トレをする事で柔軟性が失われるというのは、半分YESで半分NOです。

この問題は実は結構根が深くて、真実と虚像が入り乱れています。

「マッスルバウンド」という言葉を聞いた事があるでしょうか?

これは筋肥大により関節の可動性が狭まり、柔軟性が低下する事を示唆した言葉ですが、20世紀初頭急速に広まりました。

スポーツや格闘技には必須のスピード減退も起こるとされ、これにより筋力トレーニングは一時衰退期を迎えます。

1800年代中頃までは多くのスポーツマンがウェイトトレーニングに励んでいたのですが、マッスルバウンドの登場で皆が敬遠したのです。

しかし、実はこのマッスルバウンドは、ただのプロパガンダだった事がわかっています。

未だに多くの人が知らないままなのですが、マッスルバウンドという言葉は当時、徒手トレーニングを広めるべく使われた盲説です。

徒手トレーニングとはウェイトを用いないトレーニングですが、当時トレーナー業の間でこれを積極的に広めようとする活動がありました。

というのも、ウェイトトレーニングは器具を売る時に梱包に手間やお金がかかるために余り利益率が良く無かったからです。

ウェイトプログラムより徒手プログラムの方が様々な面で効率的な事から、マッスルバウンドなる概念が作り出されたのです。

要はマーケティングでした。

20世紀初頭に騒がれて今も尾を引きずっているマッスルバウンドは、大手企業が儲けを出すために作った虚像に過ぎません。

ちなみに、こういったマーケティング戦略は現在でも頻繁に行われています。

特にダイエット業界・肉体改造業界というのは大きな市場になっていて、本当のような嘘の概念が毎年生まれては大衆を躍らせています。

「○○ダイエット」なんて正にそうですよね。

テレビや雑誌などで急速に流行するような単語は必ず裏で糸を引いている人物や企業がいるので注意した方が良いと思います。

柔軟性を失う可能性

話を戻しますが、柔軟性の低下を招くというマッスルバウンドは嘘の概念でした。

では筋トレしても体は硬くならないのか?と言うと、それはまた違うのです。

ここが複雑にさせているところで、結論から言うと、筋量が増えたからといって柔軟性は低下しませんが、今風の筋トレをしていると柔軟性は低下します。

単純に筋肉が増える分には体は硬くなりません。

しかし、現代多くの人が行っている西洋的な筋トレをしていると、筋肉が固まっていく事は十分にあり得るという事です。

例えば懸垂。

懸垂自体は人間が体を鍛える上で非常に優秀なトレーニングです。

我々がまだ猿だった頃、木の枝にぶら下がって生活していた事から考えてみても、ヒトに適している事はわかると思います。

そのため、懸垂をやり過ぎたからと言って本来は体が硬くなるような事にはなりません。

しかし、現在多くの人が行っている懸垂は体を硬くしてしまう可能性があります。

それは、肩甲骨周りの筋肉に力を込めたまま連続で行っている事が原因です。

本来、懸垂は完全に脱力してぶら下がった状態から体を引き上げていきます。

そして、引き上げた後はまた力を抜いて体がぶら下がった状態まで戻すものです。

これにより、筋肉の緊張と弛緩のバランスが取れて組織が硬くなってしまうような事は無くなります。

しかし、今行われている懸垂は脱力の機会がありません。

スタートのところから既に腕が曲がっており、肩甲骨周りの筋肉が万便無く緊張しています。

そして体を降ろす時も完全にぶら下がらず、やはり腕が曲がった状態で止まります。

つまり、常に力が入っている状態になります。

上げる時も下げる時も力が入っていて、脱力して弛緩する機会が無く、筋肉は常に緊張している状態になっています。

これが柔軟性を失わせます。

筋肉がずっと収縮しているのですから、固まっていくのは何となく想像できますよね?

実際、この懸垂を続けていくと肩甲骨周りが硬くなってきます。

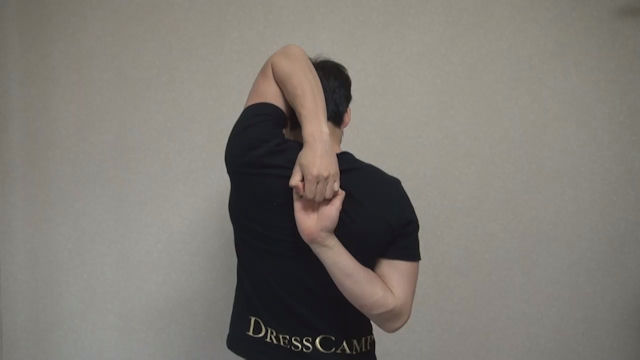

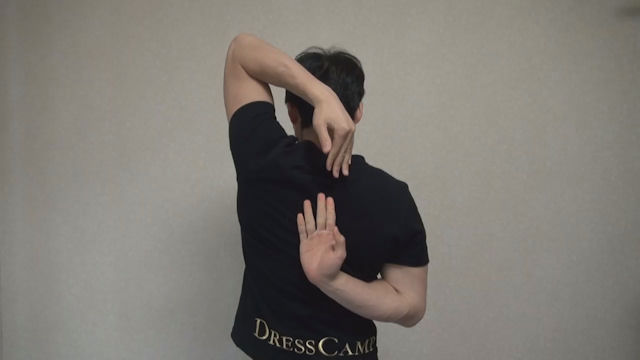

それはこんな動きでわかります。

よくストレッチで出てきますが、正式名称がわかりませんので、ここでは「腕卍」と呼びましょう。

肩甲骨周りが正常に稼働すれば腕卍で両手を組む事ができます。

しかし、力を入れっぱなしの懸垂などを続けていると肩甲骨周りが固まってしまって、手を組むどころか指先もつかなくなります。

実際、僕は昔から腕卍で手を組めたのに、力を抜かない懸垂をしてから指もつかなくなりました。

そして、その事に気付いてしっかり脱力する懸垂をするようになってから、また手を組めるようになりました。

懸垂のフォームが柔軟性に影響を与えているのがよくわかる実例だと思います。

つまり、力を入れ続けるような筋トレをすると、体が硬くなっていくと言う事です。

懸垂だけでなく腹筋運動だって同じです。

シットアップも力を入れたままのレンジで行っている人が多いですが、その状態を続けると腰周りが固まります。

腰が固まってくると例えば、こんなブリッジもできなくなります。

大腰筋などの筋肉が固まってしまって体を反らす事ができなくなるためです。

蛇足ですが、これは猫背で腰痛が起こるのと全く同じ仕組みです。

体を丸める動きは深部にある大腰筋が働きますが、猫背でその状態を続けていると大腰筋が固まるため、最終的に攣って腰痛が起こってくるわけです。

話を戻しますが、脱力せずに力を込め続ける筋トレをする事で体は柔軟性を失っていきます。

これは腕立て伏せだってスクワットだって、その他ウェイトトレーニングも全て同じ事が言えます。

筋肥大とストレッチ

では何でこういった力を入れ続ける筋トレが主流になってしまったかと言えば、筋肥大に効果的だとわかったからです。

様々な研究で効率的に筋肉を大きくするには筋肉を緊張させ続けるのが有効という事がわかり、そういったメソッドが次々に開発されました。

一番辛い箇所で止め続けるアイソメトリックもそうですよね。

ショートレンジで動作をするクランピング法も同じだと思います。

こういったメソッドがボディビルダーを中心に広まり、カッコいい体を手に入れたい一般人も彼らを見習って力を入れ続ける筋トレが主流となっていったのです。

面白いのはその後にストレッチブームが来ている事です。

歴史を調べるとわかるのですが、現代のストレッチは筋肥大の方法が確立された後に出現しています。

時代で言えば1960年頃です。

意外と思う人も多いかもしれませんが、ストレッチはここ50年位で出てきた新しい概念で、まだまだ歴史が浅いものです。

何でこの時に出現したかと言えば、恐らく筋肥大目的のトレーニングで柔軟性が失われたためでしょう。

筋トレすると筋肉が硬くなってしまうから、最後に柔軟体操をしましょうね、という事でストレッチという分野が出て来たのだと思います。

余談ですが、この筋肥大トレとストレッチの関係は現代の食と医療の関係に似ている気がします。

食事に毒を盛り込んでおいて、後から薬で何とかする、このマッチポンプ感は同じような関係に見えませんか?

世の中はどれも同じように動いています。

まあそれはともかく、外見だけに捉われた筋トレをやっていると柔軟性を失う可能性があるという事です。

ただ、勘違いして欲しくないのは、僕は筋肥大の筋トレを否定しません。

何を優先したいかは個人の自由です。

多少柔軟性を失ってでも早く筋肉を大きくしたい人もいると思います。

そういう人は筋トレ後にストレッチをして柔軟性をカバーするのが良いかもしれません。

大事なのは今回の内容を知っておく事です。

全てを知ってた上で敢えて筋肥大に挑むのか、何も知らずに盲目的に筋肥大に励むのかでは、最終的な結果が全く変わってくるはずです。

自分の立ち位置をしっかり把握した上で、理想の体を目指すようにしてもらえたらと思います。

という事で今日はこの辺で。

私も目から鱗でした。力が入ったまま負荷を抜かない筋トレをし続けた結果筋トレをやり始める前は背中で指くらいつくくらいの柔軟性が失われました。それからこのやり方には疑問を抱いていましたがここで記事を拝見させていただきそれがスッキリしました!有益な情報をありがとうございます!

凄いわかりやすくて、目から鱗でした!!

納得です。すごく参考になりました!