以前、【動画】身体能力を高めて万病も治す3種の逆立ちという記事を作らせてもらった事があります。

これで逆立ちに興味を持った方が結構いるようで、頑張って練習しているという声を頂くようになりました。

逆立ちは本当に素晴らしい運動だと思っています。

上記記事でも説明している通り、何と言っても全身の血流が促進されます。

体に対して重力が逆向きになるので、停滞していた下半身の血流が戻ってきて、脳にはたっぷりと血液が送られます。

また、下降気味の内臓の位置が正されて、背骨の歪みも調整されます。

僕の中で逆立ちは極めて効果の高い「総合健康法」の1つです。

総合健康法とは僕の造語なのですが、水虫から癌まであらゆる病に効いて、全身の健康を促進してくれるメソッドです。

断食や手作り酵素もそれに入りますが、逆立ちもその1つとして扱っており、非常に重要な位置づけで考えています。

ヨガのポーズで頻繁に使われる事からも、逆立ち効果は説得力があると思います。

また、逆立ちの恩恵は単に健康を促進するだけではありません。

肩や胸を大きくして、美しい逆三角形を形成する事にも貢献してくれます。

体操選手を見て下さい。

彼らは逆立ちが仕事のようなものですが、その発達した上半身は非常に魅力的ですよね。

あれこそ正に逆立ち効果です。

腕で立つ事で肩周りの筋肉が発達するのは勿論、逆さになる事で血液が上半身に溜まって胸の上部なども大きくなっていくのです。

更に、逆立ちが出来るようになると、乗り物酔いが治ったりもします。

これはバランスを取る事により、三半規管が鍛えられるためです。

実際、僕は元々酔いやすい体質で、特に船に弱かったのですが、逆立ち習得以降は楽になりました。

こんなにメリットの多い逆立ちですから、興味を持って練習してくれる方が増えるのは、本当に嬉しい限りです。

しかし、ここで問題があります。

残念な事に練習を開始したものの、ほとんどの方が出来るようになっていません。

コンサルでも希望者には教える事がありますが、短期間で静止状態まで出来るようになる人はかなり少ないと感じています。

逆立ちは素晴らしいメソッドですが、サプリなどと違い、情報を得たからと言ってすぐ実践できるものでは無いのです。

そこで、今回は逆立ちを習得するために重要な秘策をお伝えしたいと思います。

動画記事ではザックリとした練習法をお伝えしましたが、もう少し細かいコツや具体的なテクニックをお話しますので、逆立ちをマスターしたい人は読んでみて下さい。

逆立ちと倒立

さて、最初に整理しておきたい事があります。

それは、「逆立ち」と「倒立」の違いです。

現在は人によって定義がバラバラのようですが、僕の知る限り逆立ちは頭を下げる行為を指します。

ですから、こういう事も全て逆立ちです。

実は動物は疲れたりすると本能的にこういう事をします。

例えば、ライオンは食事をした後、顎を地面に投げ出すようにして休息します。

頭を下にする事で呼吸が穏やかになり、ゆったりできるためなのですが、これも一種の逆立ちと言えます。

対して、倒立は多くの方が想像する手を地面についてひっくり返る姿勢の事です。

つまり、倒立は逆立ちの一種になるわけですが、今回はこの倒立についてお伝えするという事を最初に言っておきます。

それともう1つ、倒立の種類について。

動画では三角倒立、平行倒立、完全倒立という3種類を紹介しました。(名前は造語です)

何人か勘違いさせてしまったようなのですが、この3つは難易度順ではありません。

難易度で言えば、三角倒立→完全倒立→平行倒立です。

平行倒立は結構難しいので、最初は考えなくて良いと思います。

また、三角倒立は逆に簡単なので、改めてお伝えする事もありません。

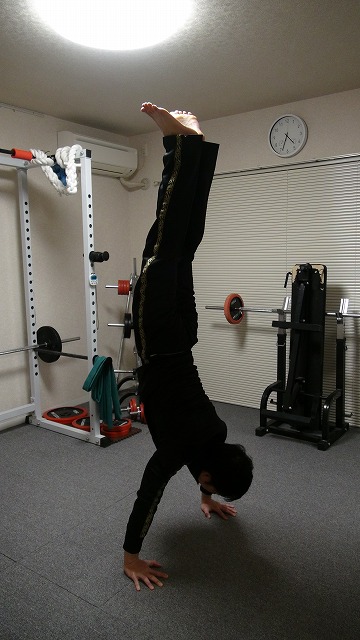

と言う事で、今回は完全倒立のやり方を伝えます。(要は普通の倒立です)

倒立マスターへの道

それでは前置きが長くなってしまいましたが、早速、倒立のマスター法をお伝えしていきます。

1.壁を使わない

倒立の練習ではまず壁を使うのが一般的だと思います。

背中を付けるパターンとお腹を付けるパターンの両方をやりなさいと言われる事が多いです。

しかし、これはすぐ卒業した方が良いと思います。

本当に最初の内はやっても構いませんが、恐怖心が取れたらすぐ離れて下さい。

いつまでも壁に頼っていると、壁無しの感覚がなかなか得られません。

自転車だっていつまでも補助輪を付けていたら上達しませんよね?

ダラダラと壁を使っているのはただの甘えなので、早く見切りをつけて、壁無しで行うようにして下さい。

これが倒立を最短でマスターする上で最も重要です。

2.平らな面で行う

倒れた時の恐怖がある事から布団やマットの上でやる人が結構います。

しかし、実は柔らかい物の上で立つ事は平らな面で立つ事よりも遥かに難しいです。

掌がめり込んで、前後左右にブレやすくなるためです。

足で立っている分には気付きづらいのですが、手で立とうとするとその大変さがよくわかります。

要は柔らかい物の上ではバランスを取り辛いので、なるべく硬く平らな面で練習するようにして下さい。

フローリングが理想ですが、畳や薄い絨毯でもOKです。

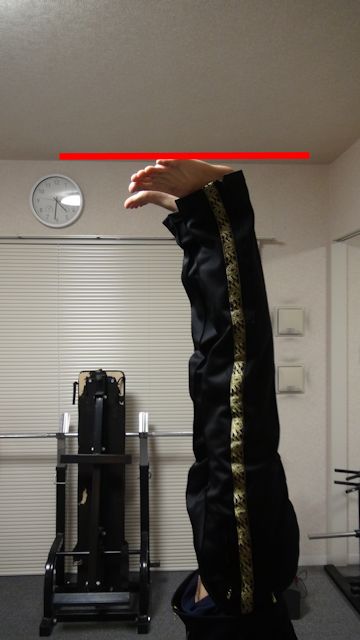

3.「く」の字

倒立の姿勢で初心者がよくやってしまうのがエビ反りですが、これは正しくありません。

前に突っ込む恐怖が残っているとどうしてもエビ反りになりますが、これだと肩周りの筋肉が無駄に使われた不自然な立ち方になります。

非常に疲れやすく、バランスも悪いため、数秒しかもたない事がほとんどです。

そうでは無く、逆に背中を突き出したような「く」の字の姿勢を意識してみて下さい。

この写真の姿勢は少し極端ですが、頭の中ではこれくらい意識するのが大事です。

イメージとしては僧帽筋で立つ感じです。

こうした意識がしっかり出来て来ると、結果としてストレートに立てます。

肩がすっぽりハマった骨立ちになり、無駄な筋肉を使わず楽に姿勢を維持出来ます。

体も地面に対して垂直になっていくので、安定感が増し、長い間立ち続ける事ができます。

繰り返しになりますが、最初の内は極端な位に「く」の字を意識しないとストレートになりません。

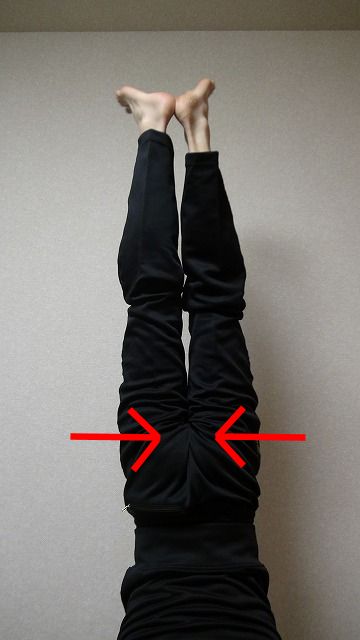

4.穴を絞める

倒立では重いたい下半身が上になるため、その下半身を安定させるのが肝になります。

そのためには殿筋を使って穴を軽く締めて下さい。

殿筋が緩んで穴が開いていると左右の脚がバラバラに独立して動きやすく不安定です。

しかし、殿筋に力を入れると左右のお尻が中央でぶつかり、両脚が安定します。

但し、締め過ぎないように注意して下さい。

殿筋に力を入れ過ぎてしまうと、体全体が強張ってバランスを取り辛くなります。

あくまで軽く締める事が大事です。

5.足先に集中

倒立していると最初の内はどうしても意識が上半身、特に腕に行きがちです。

腕で立つので仕方ないと言えば仕方ないのですが、先程も言った通り、倒立の肝は重たい下半身をいかにコントロールするかにあります。

そのためには、脚がブレないよう真っすぐ伸ばして、先端の足先に意識を持っていく事が大切です。

イメージとしては空中に地面があると思って、そこに両足を着地させるようにして下さい。

逆さになって、空中に立つのです。

これを意識するだけで安定感が抜群に増します。

6.床を掴む

足先に集中と言った後になんですが、手の方では床を掴むようにして下さい。

実際に床を掴む事はできませんが、指をやや曲げて指の腹で床を押す感じです。

こうする事で、床との接着力が増し、体がブレるのを防ぎやすくなります。

また、敏感な指先が床に接地する事で体の傾き具合が脳に伝わりやすくなり、平衡感覚の修正にも役立ってくれます。

ちなみに、身体が背中側に倒れそうになったら指で床を押し返して踏ん張ります。

倒立時の傾きの微調整は握力とリストによる前腕の総合力が鍵になって来ます。

7.毎日やる

1日でガッツリ練習するよりも、毎日少しずつやる事が大切です。

と言うのも、動作の習得には睡眠による「手続き記憶」が関係しているためです。

睡眠時に記憶が整理されるというのは誰でも聞いた事があると思います。

- 単語を覚える「意味記憶」

- ストーリーを捉える「エピソード記憶」

- 感情の優先順位を付ける「情動記憶」

- 動作習得の「手続き記憶」

倒立はこの手続き記憶が関係しており、睡眠時に動作の善し悪しが整理されて次の日に持ち越されます。

スキーやスノボーなどは一晩寝た後、急に滑れるようになる事がありますが、あれは正に手続き記憶のおかげです。

練習後に睡眠をとる事で、手続き記憶が強化され、技能は巧みになります。

技能の複雑さや難易度が増す程、睡眠後の技能向上度は大きくなります。

ですから、毎日実践する事が大事です。

短い時間でも構わないので倒立し、睡眠による手続き記憶を強化して下さい。

と言う事で、他にもまだあるのですが、狭い部屋でも何処でも出来るという点ではこれらに気を付けてもらえれば良いと思います。

筋トレと倒立

それでは最後に筋トレとの併用について。

まだ倒立で静止ができない内は筋トレ前の準備運動として練習するのが良いと思います。

倒立は適度に上半身の筋肉を使うので良いウォーミングアップになりますし、血流が促進して筋トレ自体の効果も上がります。

練習時間を確保するという意味でも最も効率的だと思っています。

準備運動を兼ねながら練習していって、一先ず1分静止を目指してみて下さい。

そこまで出来たら今度は倒立を筋トレそのものに応用してみます。

倒立腕立て伏せは自重で三角筋を最も鍛えられる貴重な種目になります。

ウェイトでやるショルダープレスと違って腰を壊すような心配もありません。

難易度はちょっと高くなりますが、肉体改造の効果が劇的に上がってくるので、頑張って目指してもらえたらと思います。

それでは今回も長くってしまいましたが、この辺で終わりたいと思います。

PS:

倒立の習得スピードを高める腹圧と肩甲帯の操作についてはメルマガで詳細に話していますので、興味あれば登録していって下さい。

コメント